保育理念

あたたかで穏やかな保育環境を整え、こどもの人権を大切に丁寧に関わることにより、人として育つための基礎を育む

こどもたちが集団生活の第一歩として入園し、園生活がこどもに とって安心して楽しく過ごせる場所であるということを園では第 一義としたいと思います。ご家庭との連絡や連携を密にとり、園 からお願いごとも時には多くあるとは思いますが、親御さんと一 緒にこどもたちの成長を喜んでいきたいと思います。

園での生活は、こどもたちにとって初めての社会とのかかわりの場です。その中で、他者との関係を学び、失敗や成功を重ねながら少しずつ「自分らしくあること」を育んでいきます。そうした日々の積み重ねが、やがて大きな成長へとつながっていくと私たちは信じています。

保育目標

「社会のルールを理解し守る力」「良い人間関係を作る力」

「豊かな感性と五感を育む力」

昭和、平成、令和と時代を経て、保育のあり方やこどもに関わる人・物・環境についての考え方が時代と共に大きく変わっています。大人主導型の一斉的な保育から、こどもたち一人一人の主体性を重んじた保育へ、とりわけ平成の後半から世の中の保育の流れは大きく変わりました。この園でも大人が主となり、大きな声を出し、こどもたちに一斉的な呼びかけをして保育していた時代がありました。そうした時代とは訣別し、こどもたちが園の日課を繰り返す中でルールを理解し、自分でやりたいことや遊びを選択したり、考えて動くことができるように、大人はそのための環境構成を考える努力をしています。そして就学前には園の保育目標にあるような力がつくように、1人1人のこどもの育ちをしっかり見つめていきたいと考えています。そして何よりも大事な大人のこどもたちへの1人1人の関りや言葉がけは、こどもの目線や気持ちに寄り添いながら、自己肯定感を保ち、自ら気づきができるような関り方や言葉がけを心掛けています。

大切にしていること

安定した日課のある生活

遊びのための環境構成

こどもが主体的に行動し、思いやりや協力して何かをやり遂げる力、良い人間関係を作る力は「遊びの中で育つ」と考えます。そのためにも日課のある生活と並行し、より良い遊びが保障される室内の環境づくりを心掛けています。遊びに夢中で集中している時のこどもたちは、大人の声も姿も目に入らない程の空間となります。

絵本

食事

季節に合った和食の献立を栄養士が作成し、旬の食材やできるだけ国産のものを使用し、添加物の少ない食材・調味料を選んで使っています。例えば汁物の出汁は国産のかつおぶし・昆布をふんだんに使い、自慢の美味しいお汁となっています。また、秋の栗ごはんには和栗、夏の土用の丑の日には宮崎産のうなぎの混ぜごはんなど、園でのこだわりのメニューがあります。月曜から土曜まで園の栄養士・調理員が離乳食、お昼ごはん、手作りのおやつを作っています。また、職員も同じメニューのお昼ごはんを食べています。

育児担当制

園の取り組み

わらべうた

昔お母さんの膝で聞いた懐かしいしらべ。わらべうたには優しい温もりと安心感を与える力があります。赤ちゃんが段々と周りを見渡すようになり、自分の気持ちを声や動作で表すようになると、大人の声や表情、手や指の動きの真似をしたりするようになり、話はできないけれども気持ちの通い合わせができるようになります。そうした頃からわらべうたを保育の中に積極的に取り入れ、ゆったりした時間・心持ちで1人1人のこどもとの関りを大事にしていきたいと考えています。

ぬくもりのあるおもちゃ

こどもの創造性と想像力を引き出すもので、自由に遊びを発展させることができるもの、自然な手触りや口に入れても安全な木製遊具を選び取り揃えています。手触りがよく口に入れても安心な、安全性とデザイン性の高いヨーロッパのぬくもりのある木製玩具を中心に、保育者はこどもたちの発達や遊びの状況をよく見て、おもちゃの構成をしています。

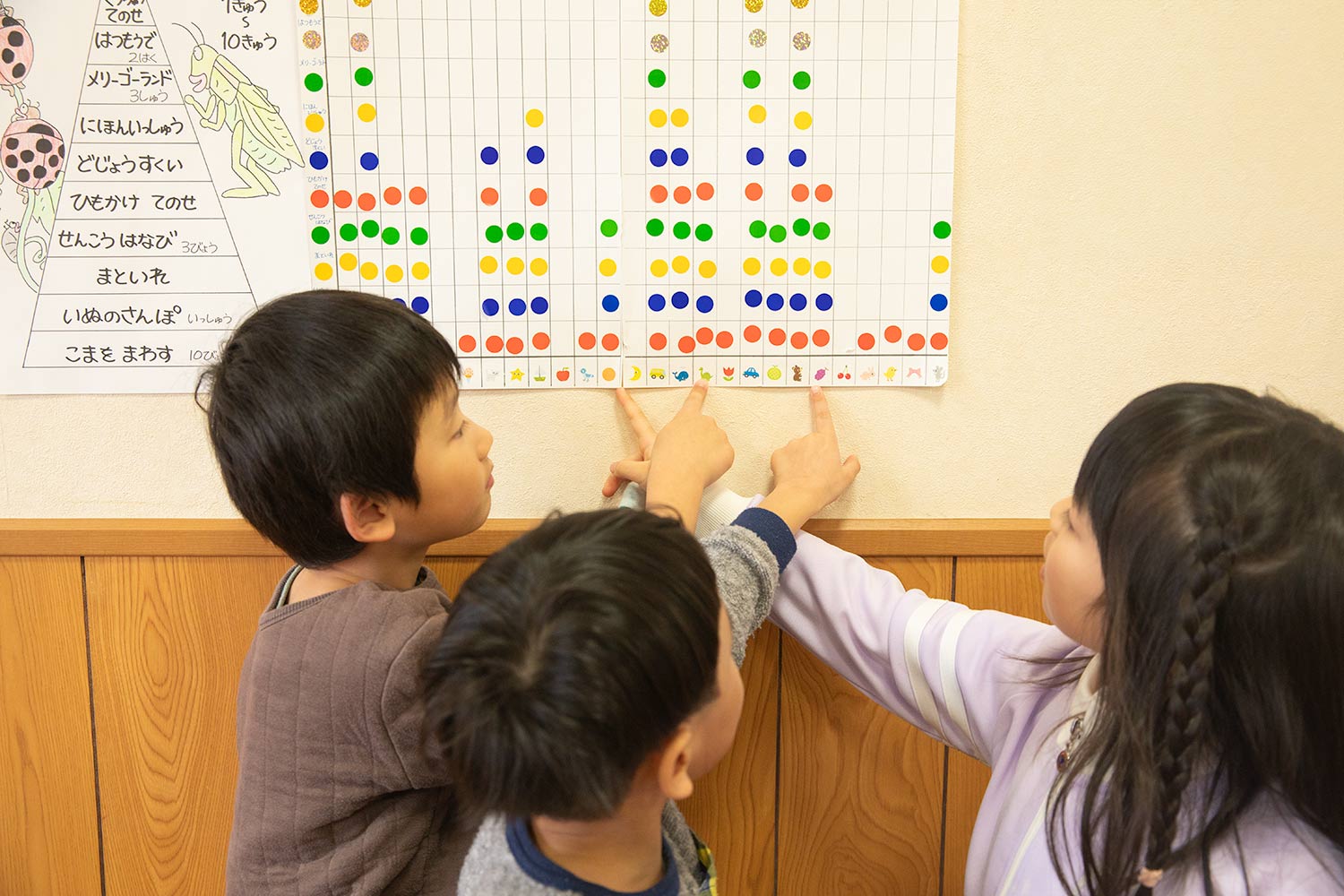

伝承遊び

後世に伝えていきたい、日本の昔ながらの遊びの良さをたくさん取り入れています。こままわし・けん玉・あやとり、まりつき、なわとび、、、昭和生まれのお父さんお母さんが子どもの頃よくしていた遊びを、今のこどもたちにも知っていて欲しい、伝えていきたいそんな願いがこめられています。出来るようになるまで自ら頑張ったり、大きい子が小さい子に見せてあげたり教えていたりと、そんな微笑ましい場面を多く目にするのも伝承遊びの良い所だと思います。